Pôle Régional des Musiques du Monde

Si Marseille est reconnue et admirée comme un espace de recomposition des singularités culturelles, le Pôle des musiques du monde est un des rares lieux, un des rares projets permettant d’expérimenter ou de vérifier les possibilités artistiques dès leur genèse. Et si certains lieux de diffusion initient - même timidement - des rapprochements entre public et émergences en Méditerranée, rares sont ceux qui poussent cette recherche jusqu’aux questionnements et aux expérimentations essentielles dans toutes les phases de la création, de l’écriture jusqu’au passage sur scène.

Depuis plus de dix ans, le Pôle invite des artistes de toute l’Europe et de la Méditerranée à dessiner les contours de cette Scène d’Intérêt National que nous souhaitons voir se concrétiser aujourd’hui.

Un lieu de référence pour les musiciens en création

La Cité de la Musique de Marseille a intégré depuis longtemps dans ses enseignements des musiques méditerranéennes de traditions savantes ou populaires afin d’encourager leur reconnaissance à un niveau académique plus élargi.

La création du PÔLE DES MUSIQUES DU MONDE est une autre concrétisation de cette intuition pour l’accompagnement et la valorisation de patrimoines en mutation, et son développement représente aujourd’hui une perspective déterminante pour les décisions en matière de création, de programmation et dans une plus large mesure toutes les actions de médiation et d’enseignement de la Cité. De nombreux artistes et acteurs de ces musiques l’ont compris en France, en Région Sud particulièrement, et considèrent aujourd’hui le Pôle des Musiques du Monde comme un jalon important de la construction de leur projet artistique, de son évolution professionnelle et de sa portée publique.

Formation, accompagnement et recoupements esthétiques sont ainsi devenus, au fil des années, des éléments porteurs de l’architecture du Pôle, dans lesquels l’ancrage méditerranéen et le « creuset » marseillais déterminent un écosystème, les cadres d’une pensée alternative et décentralisée du développement.

Une plate-forme d’outils et de savoirs

Ainsi, Le fonctionnement du Pôle a trouvé appui auprès de partenariats locaux, pour une grande part issue du dynamisme associatif marseillais, notoirement vivace dans le secteur culturel, en liens constants et nourris avec les collectivités territoriales.

Passionnés de ces musiques, spécialistes et grand public, ont fait du Pôle un rendez- vous privilégié et un centre de ressources spécialisé, une passerelle aussi vers tous les enseignements spécifiques à ces esthétiques, que corroborent les missions fondamentales de la Cité de la Musique. Les savoirs et les pratiques spécifiques aux musiques du monde et aux musiques traditionnelles ont trouvé dans le Pôle un lieu de valorisation, de croisements, de partage d’outils et de moyens, en d’autres termes une plate-forme idéale de rencontres entre créateurs, professionnels et publics.

Saison 24-25 : Les temps forts

LE

MONDE

DES

MUSIQUES

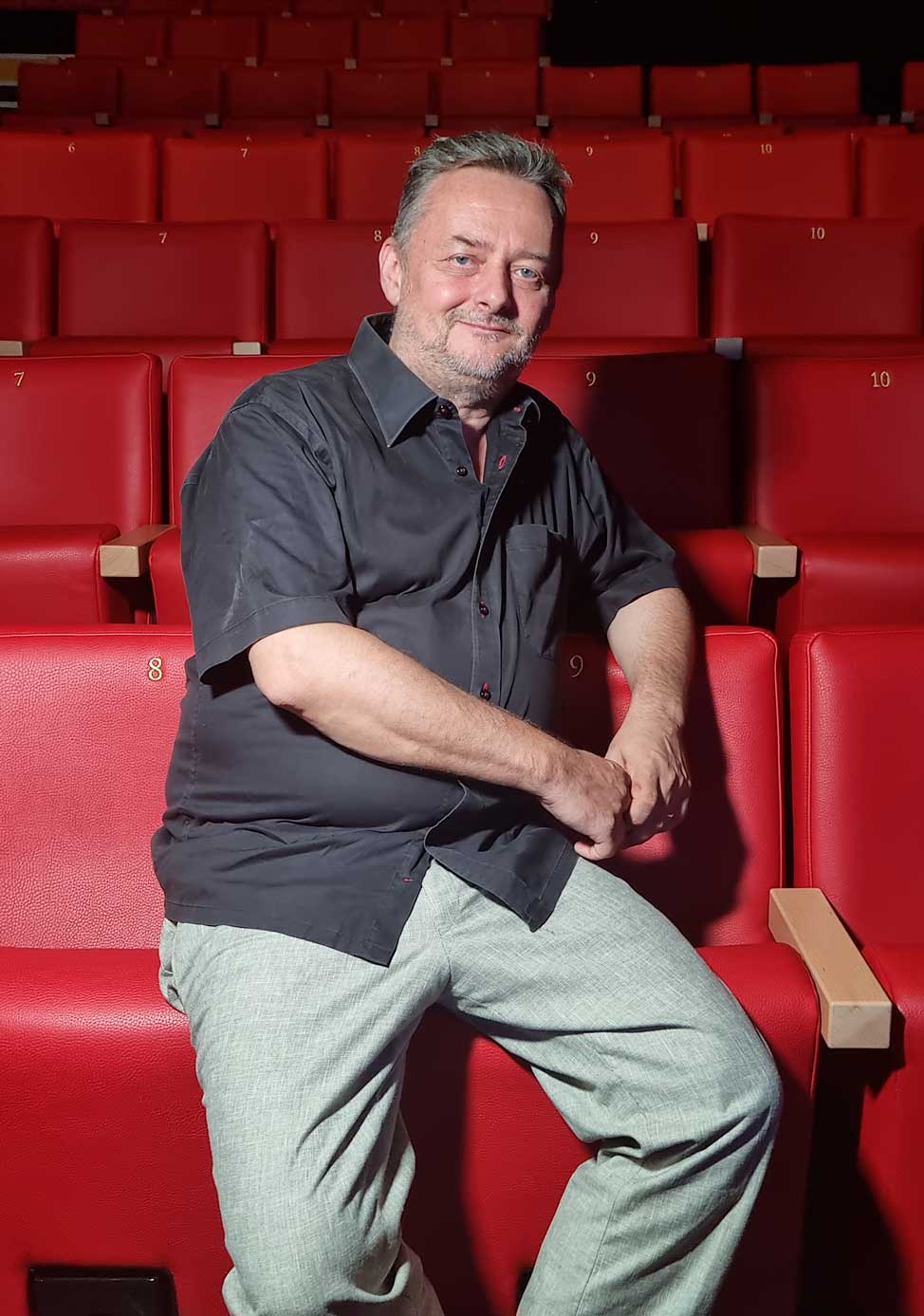

Notre écoute du Monde – comme le regard que nous appliquons à ce dernier – est souvent tributaire de tumultes dont nous ne mesurons que trop vite la portée et la puissance. Et les équilibres instables, les récits parcellaires, mutilés, ou les positions partisanes immuables viennent parfois compromettre durablement la possibilité même d’entendre et de connaître. L’enthousiasme de nos élans y paraît alors vaincu, et la simple et passionnante découverte des altérités qui nous environnent y reste comme mortifiée – de même que semble proscrite la conscience de celles qui nous composent. C’est précisément à ce moment que le Pôle des Musiques du Monde ouvre la scène. Car ici, nous regardons, écoutons et observons avec passion la beauté, la profusion et le foisonnement des êtres et des sons. La terre et ses révolutions y tournoient toujours, mais le chaos y transforme toutes les matières, et les turbulences s’y dissipent ou s’y exaltent dans l’invention et le talent d’artistes de toutes les latitudes. Des péninsules Ibérique et italique où le chant populaire revivifie – comme dans les pays d’Oc – les truculences de la latinité, de Bulgarie et de la terre d’Orphée, des montagnes inaccessibles du Baloutchistan ou de l’Inde électronique, d’un Orient multiple, rock’n roll et innovant, d’une Afrique combative et fière de son histoire délivrée, des musicien.ne.s de toutes esthétiques nous invitent enfin à l’écoute.

Accueillis chez nous en résidence et en concert, elles et ils construisent patiemment – sans transiger sur l’urgence impérieuse de révéler ce Monde – des réjouissances sensibles qui défient toutes les ignorances. En cessant le feu des passions morbides, tous ces artistes nous exposent alors généreusement à ce que nous sommes de plus commun et de plus extraordinaire : une humanité.

Mànu THÉRON, Conseil Artistique - Programmation.

Une Scène de Création Musicale dans une École de Musique

La caractéristique du Pôle des Musiques du Monde est qu’il est intégré à La Cité de la Musique de Marseille qui, en tant que lieu d’enseignement artistique, développe dans ses programmes d’études, de recherche et de documentation un intérêt continu pour les musiques Traditionnelles et les Musiques du Monde. Cet intérêt a vu, par exemple, l’émergence de pratiques de musiques afro-caribéennes ou arabo-andalouses, de Bal Folk ou de musiques des Balkans dans les cours dispensés. Les propositions d’enseignants créatifs et dynamiques dans ces esthétiques ont retenu les suffrages des publics d’élèves, formés en ateliers et cours académiques ou invités à rejoindre des créations sur scène lors d’évènements marquants de la vie culturelle marseillaise.

Ce constat nous inspire plusieurs développements et conclusions, qui sont loin de mettre en opposition cette activité avec les exigences d’une Scène d’Intérêt National Art et Création.

Exemplarité, émulation : les artistes représentants de ces esthétiques, invités à enseigner dans l’enceinte de la Cité de la Musique, ont contribué à élargir les publics et à former une jeune génération ouverte à ces pratiques. La coexistence d’activités de création et d’enseignement fournit constamment à notre région de nouveaux publics et de nouvelles sensibilités musicales, en même temps qu’elle diversifie le champs des enseignements dispensés dans le cadre d’une institution publique. En découvrant leurs enseignants et les artistes qui les accompagnent sur scène, les élèves, leurs parents et leur entourage perçoivent concrètement les bénéfices techniques et esthétiques de la transmission de ces savoirs, des applications et des extensions

potentielles et une sensibilisation aux enjeux de leurs propres possibilités de création dans leurs domaines d’apprentissage spécifiques. Les qualités d’improvisation et de création spontanée inhérentes aux musiques traditionnelles facilitent d’autre part un accès enrichi aux mécanismes de la création, au maniement des influences, à la citation et à la relation entre les différents courants artistiques que les élèves seront amenés à fréquenter.